Tous les articles scientifiques

L’imagerie du segment antérieur de l’œil permet une analyse qualitative et quantitative des différentes structures du segment antérieur de l’œil, y compris celles qui ne sont pas accessibles à un examen biomicroscopique direct. Dans le…

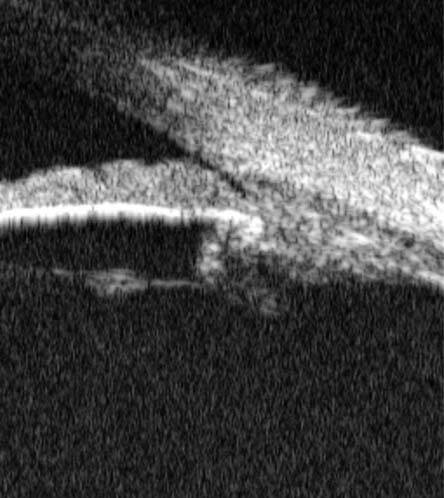

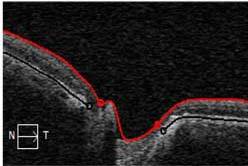

L’imagerie Spectral Domain en tomographie par cohérence optique (OCT-SD) occupe, en pratique clinique courante, une place devenue essentielle dans la prise en charge des glaucomes, aussi bien au stade du bilan du diagnostic initial qu’au cours…

Le larmoiement est le symptôme de plusieurs grands cadres nosologiques et peut être très handicapant. Un bon interrogatoire et un examen clinique de première intention permettent généralement d’identifier l’étiologie, très souvent en lien…

Amandine Desmarest Mlle E., 17 ans, nous est adressée en consultation pour une adaptation en lentilles rigides (LRPG) dans les suites d’une photokératectomie thérapeutique pour une dystrophie cornéenne associée à une myopie forte. La…

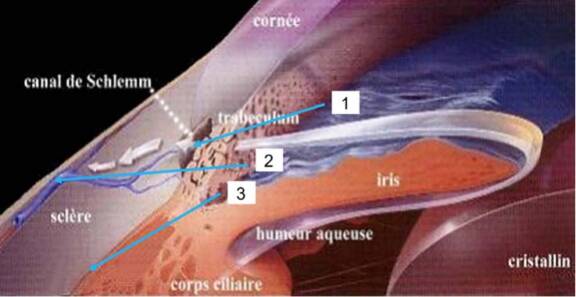

World Glaucoma Congress 2023 : nouvelles chirurgies du glaucome en 2023 Le World Glaucoma Congress 2023 qui s’est tenu à Rome a été largement consacré aux nouvelles techniques de chirurgie du glaucome. Ces nombreuses nouveautés sont parfois…

2e congrès de la SoFem Cloud Business Center, Paris – 3 juin 2023 Le 2e congrès de la Société d’ophtalmologie féminine française, présidé par le Dr Cati Albou-Ganem, a réuni cette année de nombreux et nombreuses spécialistes dans…

Les biosimilaires sont arrivés sur le marché français en 2006 avec la somatropine. Depuis, de nombreuses spécialités sont concernées par ces traitements, avec une prédilection pour la rhumatologie, la dermatologie, la cancérologie et la…

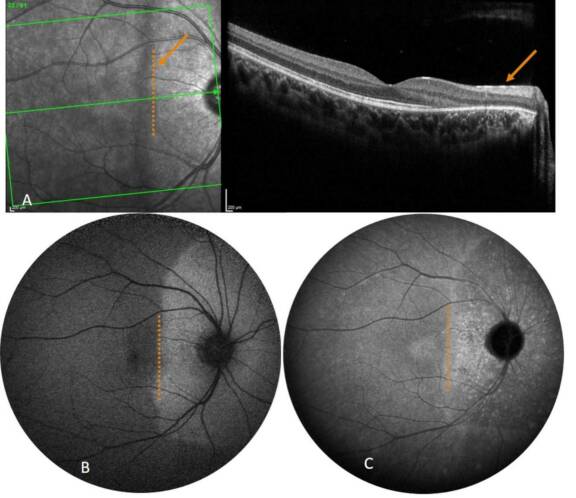

Élément majeur de la rétine, l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR) est lié à la choriocapillaire et aux photorécepteurs, avec un risque d’endommagement conjoint dans le cas d’une atteinte inflammatoire ou infectieuse. Les maladies…

Dossier

Glaucome et myopie

Éditorial : Florent Aptel

Dossier

La myopie dans tous ses états

Éditorial : David Touboul et Aude Couturier

Dossier

L’ophtalmologie pédiatrique

Éditorial : Dominique Bremond-Gignac

Dossier

Spécial SFO 2025

Éditorial : David Touboul

Dossier

Intelligence artificielle

en ophtalmologie :

une révolution en marche

Éditorial : Vincent Gualino

Dossier

Spécial SFO 2024

Éditorial : David Touboul

Dossier

Spécial SFO 2023

Éditorial : David Touboul

Dossier

Spécial SFO 2022

Éditorial : David Touboul

Dossier

Spécial Congrès et e-SFO 2021

Éditorial : David Touboul

Dossier

Impact de l'environnement

Éditorial et coordination :

David Touboul

Dossier

Les prochains tournants

en ophtalmologie

Éditorial et coordination :

Aude Couturier et David Touboul

A-RIO

Cité mondiale - Bordeaux - France

Aquitaine Rencontres Interactives en Ophtalmologie

Informations : Lien

Rétine en pratique

Paris - France

Journée d'enseignement en présentiel. Maison de la Chimie à Paris.

Informations : Lien

Journée mondiale d’uvéite

Divers événements - Monde

Des experts de premier plan partagent leur point de vue sur l’importance de la sensibilisation à l’uvéite.

Renseignements : Lien

Congrès de la SFO

Palais des Congrès de Paris - France

132e édition des congrès de la Société Française d'Ophtalmologie

Informations : Lien

Congrès du CFSR

Palais des Congrès de Paris - France

XIXe congrès annuel du Club Francophone des Spécialistes de la Rétine

Informations : Lien

Ophtalmologistes

- Abonnements comprenant 8 numéros des Cahiers d'Ophtalmologie

- Consultation illimitée de tous les numéros sur le site