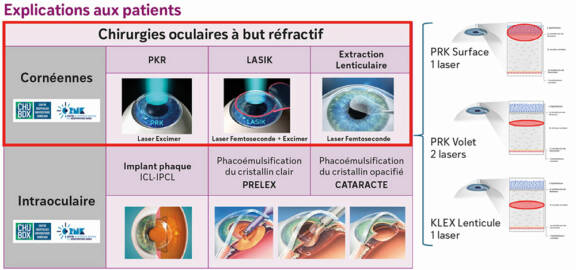

Sécurité de la chirurgie réfractive : une clé de son développement futur

Lorsque la myopie est installée, la chirurgie réfractive pourrait constituer une solution efficace pour corriger le trouble de la réfraction. Pourtant la majorité des patients sera corrigée par des lunettes ou, éventuellement, des lentilles de contact. Cela paraît logique tant que le niveau de sécurité de la chirurgie réfractive reste inférieur à celui des autres modes de correction des amétropies. Mais, au juste, la chirurgie réfractive est-elle moins sûre que le port de lentilles de contact ou de lunettes ?

Le risque d’altération de la vision après une chirurgie réfractive cornéenne est inférieur à 4 pour 1000.

La sécurité de la procédure est le fruit des progrès technologiques des lasers et du respect des procédures d’assurance qualité.

L’erreur humaine devient exceptionnelle avec des techniques tout laser telle la PKR transépithéliale topo-guidée.