Presbytie : la plateforme Wavelight en pratique

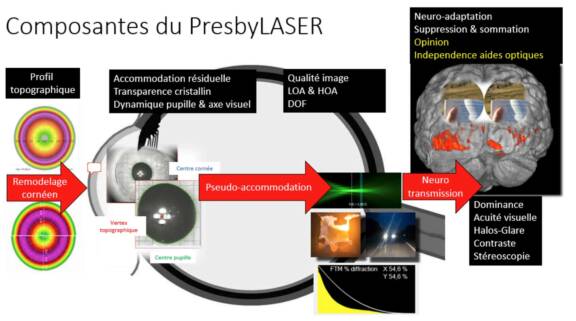

Le 5 mai 2018 s’est tenue, pendant la SFO, une réunion des utilisateurs de la plateforme laser Wavelight (Alcon) portant sur les recommandations d’utilisation pour le traitement de la presbytie. Le groupe de travail s’était formé en juin 2017 afin d’établir des recommandations consensuelles pour débuter dans ce type de procédures (figure 1). Le principe de la plateforme repose sur la modulation de l’asphéricité par l’ajustement du facteur Q. L’objectif primaire est de réaliser une monovision aménagée sur l’œil dominé des patients hypermétropes. Avec l’expérience, certains opérateurs s’orientent vers une modulation binoculaire et de plus larges profils d’amétropie. Cet article résume les faits marquants des différents échanges pendant ce symposium.